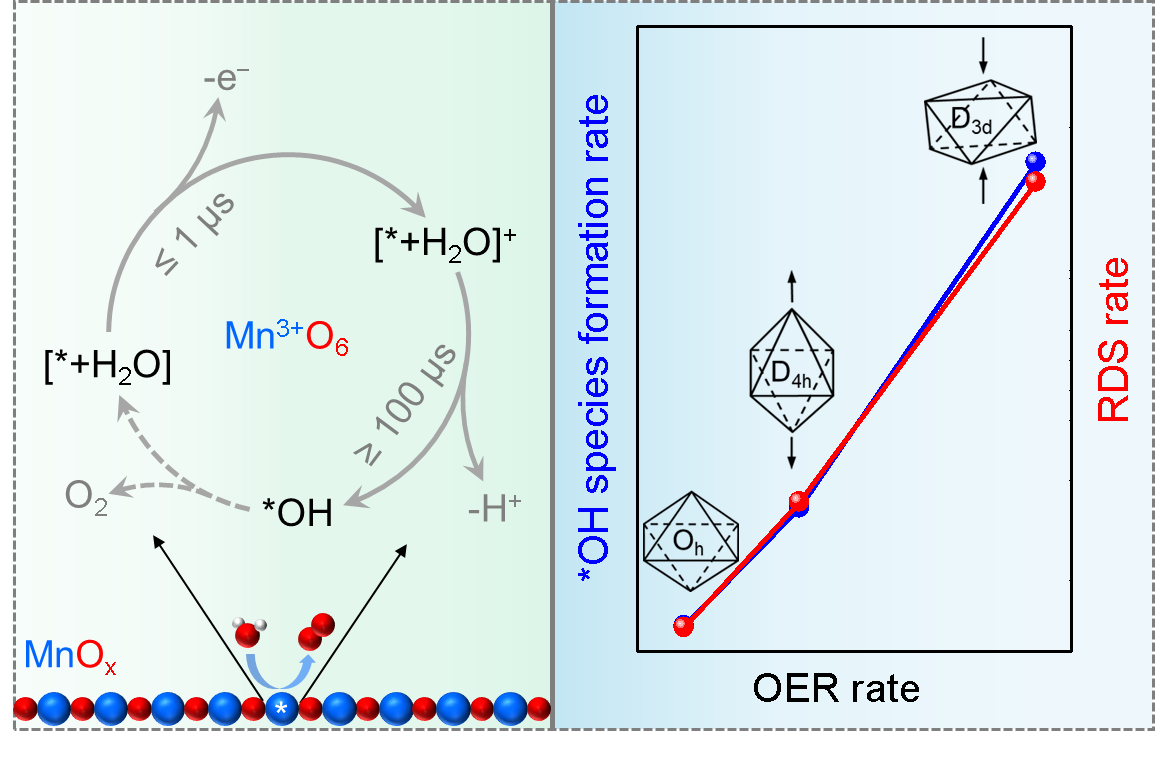

近日,我所能源催化转化全国重点实验室、太阳能研究部(DNL16)李灿院士、王秀丽研究员等在电催化动力学机制研究方面取得新进展。团队利用工况电化学瞬态吸收光谱(EC-TAS)技术,观测到了氧化锰基电催化剂催化水氧化反应第一个中间物种(*OH)形成的动力学过程,揭示了活性位点电子构型对称性破缺对促进水氧化析氧反应动力学具有决定性作用。

水氧化析氧反应(OER)作为提供质子和电子的关键反应,在自然光合作用和人工光合成过程中起着至关重要的作用,探究其催化过程的中间物种转变动力学微观机制具有重要意义。在电催化反应动力学研究中,科研人员主要使用的技术都是(准)稳态表征技术,难以捕捉毫微秒级的反应中间物种转化过程,这制约了电催化OER反应动力学的深入研究和认识。

针对上述电催化动力学研究的关键挑战,李灿团队依托多年来在光(电)催化反应时间尺度的时间分辨光谱技术(包括高灵敏慢瞬态吸收光谱,Slow-TAS: μs-s;光诱导吸收光谱,PIA: ms-s)的研发经验(Nat. Commun.,2020;J. Phys. Chem. C,2021;Chem. Sci.,2023;J. Phys. Chem. Lett.,2023;J. Am. Chem. Soc.,2023),自主发展了电催化瞬态吸收光谱技术(EC-TAS:μs-s)(Acta Phys. -Chim. Sin.,2023),为突破电催化反应动态监测的技术瓶颈提供了新手段。

在本工作中,团队聚焦电催化水氧化反应的中间物种转变动力学问题,以氧化锰基电催化剂(包括α-Mn2O3、γ-MnO2、δ-MnO2和α-MnO2)作为模型体系,通过自主研发的工况电化学瞬态吸收(EC-TA)光谱技术,直接研究了电催化OER反应动力学。团队直接观测到OER第一个中间物种(*OH)的形成过程,发现在*OH物种的形成过程中,电子比质子转移更快,遵循非同步的质子耦合电子转移机制。进一步,团队揭示了*OH物种形成速率高度依赖于催化剂活性位点的配位对称性,在具有D3d对称性的催化剂上,*OH物种形成速率比D4h对称性的催化剂提高了约100倍,且*OH物种的形成速率与OER中决速步(RDS)的速率呈正相关。该工作不仅揭示了电催化OER动力学的微观机制,还发现OER初始速率在整个催化动力学循环中的关键作用,为电催化动力学研究提供了新思路,也为OER动力学机制研究提供了新见解。

相关研究成果以“Unraveling the Formation Kinetics of the First Intermediate in the Oxygen Evolution Reaction on MnOx with Different Electron Configurations”为题,于近日发表在《美国化学会志》(Journal of the American Chemical Society)上。该工作的共同第一作者是我所与中国科学技术大学联合培养博士研究生尉瑞芳和DNL16组已毕业博士李东峰。上述工作得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金、中国科学院B类先导专项“能源电催化的动态解析与智能设计”、辽宁省自然科学基金等项目的支持。(文/图 尉瑞芳)