近日,我所催化与新材料研究中心(1500组群)张涛院士、王晓东研究员、林坚研究员团队与福州大学付贤智院士、林森教授团队合作,在单原子周边微区环境调控研究方面取得新进展,通过微区配位编辑,制备出具有超低载量高效单原子催化剂。

单原子催化剂能够实现金属原子的最大化利用,并展现出高本征活性(TOF),但其实际应用受限于低金属负载和足够的活性位点数之间的矛盾。目前,主要策略在于通过提高单原子负载量来增强整体催化活性。然而,高载量单原子催化剂在高温反应条件下易出现金属原子团聚,且载体表面的不均匀性往往导致所锚定的单原子活性位性质不均一。

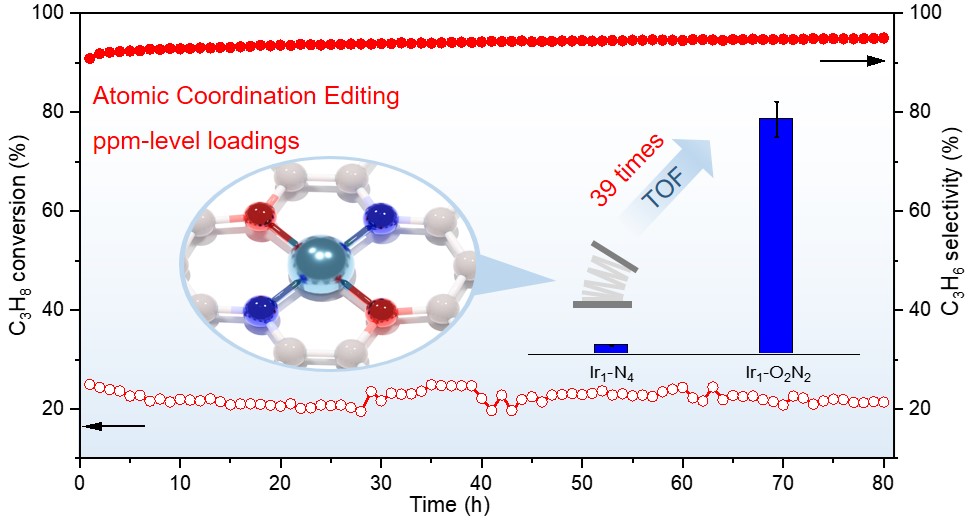

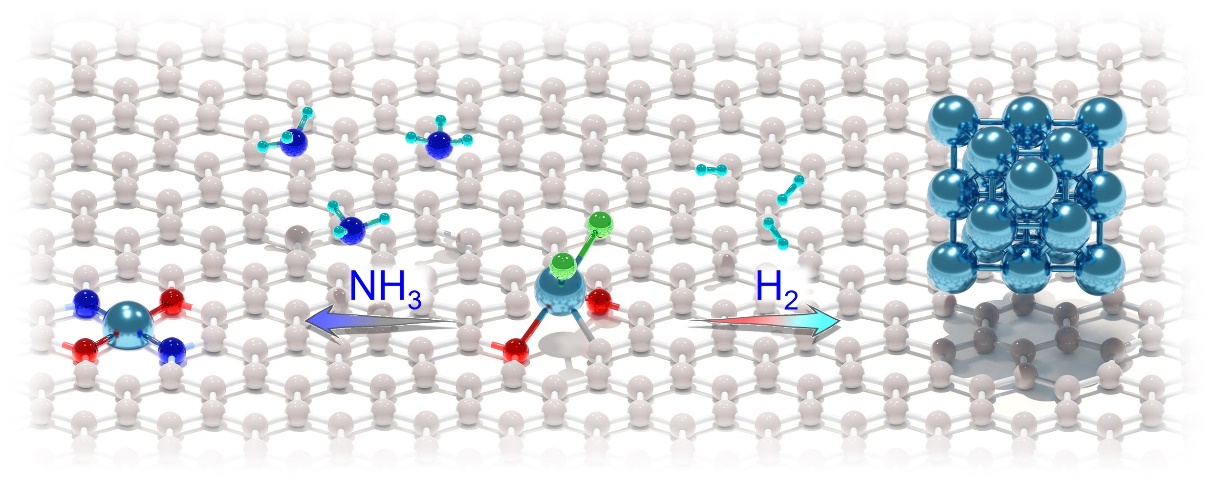

在本工作中,团队利用一种简便的合成方法制备出ppm级负载量的单原子催化剂,并实现优异的丙烷脱氢性能。团队通过将氯铱酸(H2IrCl6)简单浸渍在活性炭上,随后进行氨气(NH3)热解,即可获得该催化剂。该催化剂在丙烷脱氢反应中表现出约33%的丙烷转化率和约92%的丙烯选择性,丙烯时空产率达到14976 molC3H6 molIr-1 h-1,且失活常数较低(0.00191 h-1),性能优于铱(Ir)纳米颗粒和大多数报道的贵金属催化剂。系列表征和理论计算表明,NH3热解过程诱导氮(N)物种原位取代氯(Cl),将Ir1-O2Cl2结构转变为Ir1-O2N2构型。该N/O共配位结构促进了单原子Ir上丙烷脱氢反应,并具有优异的稳定性;而氢气(H2)处理可导致Ir单原子聚集形成纳米粒子。该方法为开发出原子经济型的高效单原子催化剂提供新思路,并在多个贵金属体系中得到验证。

相关研究成果以“Atomic Coordination Editing Achieves Ultraproductive Single-Atom Catalysts with Ultralow Loadings”为题,于近日发表在《美国化学会志》(Journal of the American Chemical Society)上。该工作的共同第一作者是我所1503组博士研究生曹利茹与南京大学博士后卫奋飞。相关研究得到国家自然科学基金、辽宁省兴辽英才计划、大连市杰出青年科技人才支持计划、中国科学院青促会等项目的资助。(文/曹利茹 图/曹利茹、卫奋飞)