近日,我所本草物质科学研究室本草糖质结构与功能研究组(2806组)闫竞宇副研究员、梁鑫淼研究员团队,联合中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所李丹地研究员团队,在轮状病毒糖受体结合特征及机制研究方面取得新进展。合作团队利用自主构建的糖芯片体系,系统揭示了感染人类的P[28]型轮状病毒结合糖受体的结构特征及其相互作用机制,为理解这类特殊轮状病毒的感染机制提供了新的科学依据。

A组轮状病毒(Rotavirus,RV)是引起婴幼儿急性胃肠炎的主要病原体。轮状病毒可通过病毒表面的结构蛋白VP8*识别宿主细胞表面的组织血型抗原(HBGAs)等糖分子作为受体,进而感染宿主细胞。近期有研究报道发现,一株P[28]型毒株与蝙蝠轮状病毒具有相关性,被认为可能是蝙蝠与人轮状病毒重配的产物。

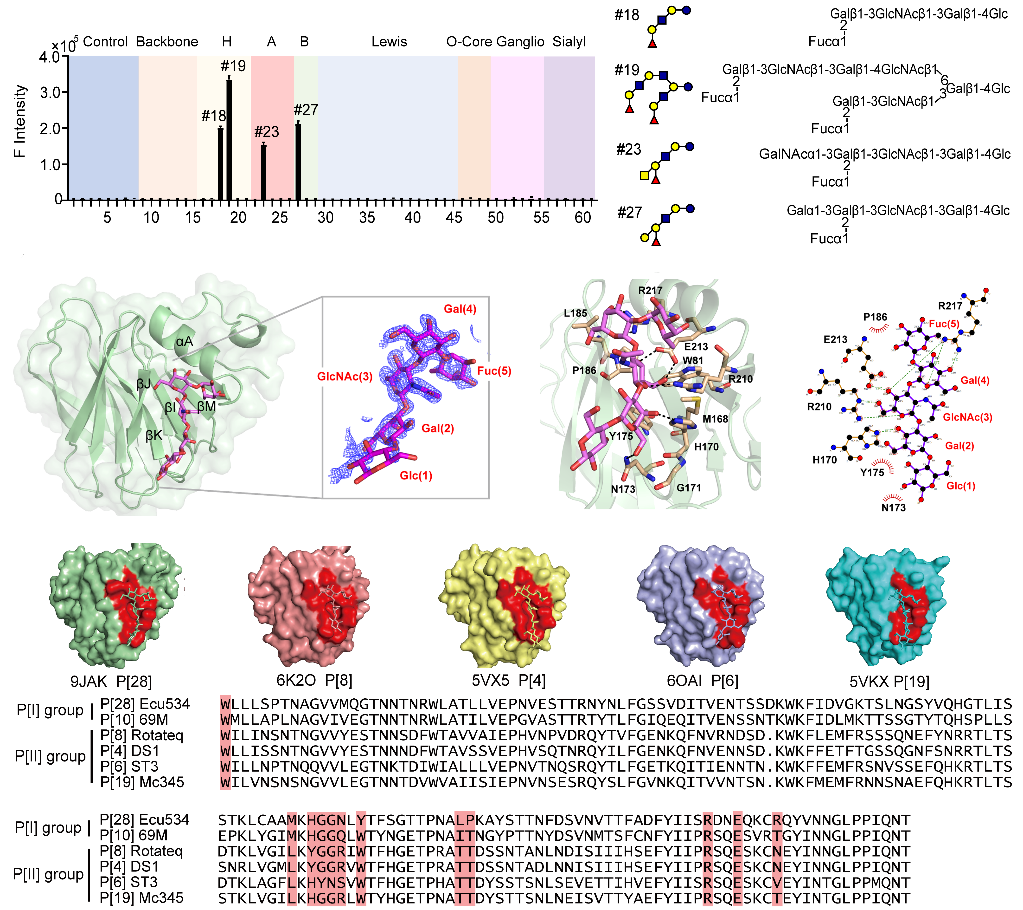

在本工作中,研究团队在前期所构建的寡糖样品库及糖芯片体系的研究基础上,构建了涵盖50余种已报道的轮状病毒糖受体类型的荧光定量糖芯片,通过该芯片体系筛选发现了人P[28]型轮状病毒VP8*结合1型主链结构的A、B和H(O)组织血型抗原。研究团队利用生物膜干涉、分子动力学模拟、X-射线晶体衍射等研究方法,揭示了P[28]-VP8*与糖受体的结合方式,即除了1型主链还原端的葡萄糖(Glc(1))外,其他单糖残基半乳糖(Gal(2))、N-乙酰葡糖胺(GlcNAc(3))、半乳糖(Gal(4))和岩藻糖(Fuc(5))均参与了相互作用,其在P[28]-VP8*上的结合位点和结合模式与广泛流行的P[6]/P[4]型轮状病毒相似。在此基础上,研究团队深入比较了P[28]型毒株和其他流行株表面结构蛋白VP8*序列和结合位点的差异性,为深入理解轮状病毒结合的糖受体结构特征及轮状病毒的防控策略提供了重要理论依据。

相关成果以“Specific Binding of Human P[28] Rotavirus VP8* Protein to Blood Group ABH Antigens on Type 1 Chains”为题,发表在《公共科学图书馆-病原体》(PLoS Pathogens)上。该工作的共同第一作者是2806组郑义助理研究员和中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所孙晓曼副研究员。该工作得到国家自然科学基金等项目的资助。(文/图 郑义、闫竞宇)