近日,我所化学反应动力学全国重点实验室反应动力学理论与计算研究组(1113组)张东辉院士、刘舒研究员团队在H+D2O→D+HOD交换反应中,发现了由C3V过渡态和量子干涉导致的独特微分反应截面。

态-态微分截面是实现反应物和产物的全量子态分辨,以及表征反应散射角分布的重要物理量,能够最直观地揭示反应机理。传统直接反应体系的微分截面在相对低碰撞能下通常表现为后向散射峰特征。随着碰撞能增加,散射峰会变宽,或者峰的位置逐渐向小角度移动,涉及动力学共振的反应情况则更为复杂。另一方面,对于形成中间复合物的深势阱反应,由于反应中间体的寿命较长,微分截面通常是前向-后向对称分布。然而,动力学领域科研人员一直存在疑问:所有直接反应体系,特别是在过渡态非共线的情况下,微分截面在低碰撞能下是否总是后向散射?H+H2O交换反应及其同位素类似物,因其C3V构型过渡态,为此疑问提供了一个很好的研究案例,但是对该反应的实验和理论研究主要集中于总截面的测量和分析。

张东辉和刘舒团队多年来致力于多原子反应态-态微分截面研究,发展了一套高效的态-态量子动力学计算方法与程序,获得了四原子反应H+H2O/ H2S ↔H2+OH/SH,以及六原子反应H/Cl/F+CH4→H2/HF/HCl+CH3的精确微分截面。

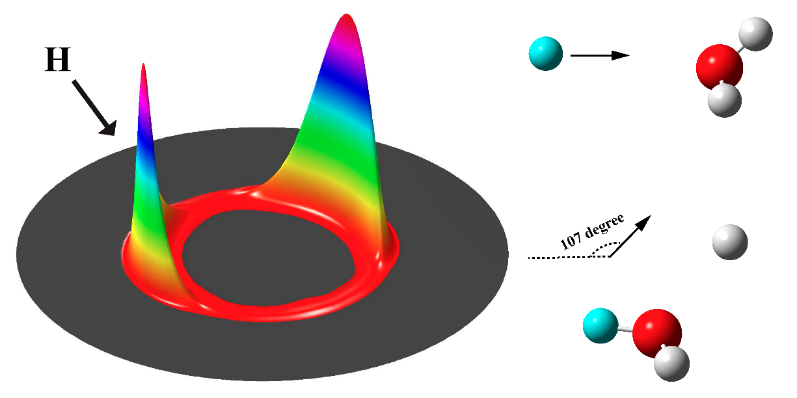

在本工作中,研究团队通过发展含时波包方法,在精确的神经网络势能面上计算得到了H+D2O→D+HOD交换反应初始振转基态的全维微分截面,在阈值能处观测到了侧向散射角分布。研究发现,随着碰撞能增加,微分截面逐渐变宽并发生一系列显著变化,最终在1.5 eV处形成以后向散射为主、伴随小角度散射峰的分布模式。

在相同势能面上的准经典轨线分析表明,在小碰撞参数下,交换反应表现为对头碰撞,H原子的入射方向和HOD产物的出射方向恰好为C3V过渡态的弯曲角(107度)。尽管经典轨线能揭示量子微分截面的整体变化趋势,但是量子和经典微分截面仍然存在显著的差异。分析表明,量子微分截面上的振荡结构源于低分波和高分波贡献间的量子干涉;而107度的微分截面在0.91和1.16 eV处的台阶结构,可归因于束缚在C3V势阱中的形貌共振态。

该工作表明,直接反应体系的微分截面在相对低的碰撞能下并不总是后向散射的;相反,在此反应中它直观反映了过渡态的非共线构型,其随碰撞能的变化还清晰地揭示反应中的量子效应。

相关研究成果以“Unusual differential cross sections for the H + D2O → D + HOD exchange reaction induced by the C3V transition state and quantum interference”为题,于近日发表在《化学科学》(Chemical Science)上,并被选为“2025 Chemical Science HOT Article Collection”。该工作得到了中国科学院B类先导专项“基于极紫外光源的化学反应过渡态精准探测”和“面向化学研究新范式的精准智能化学”、国家自然科学基金、科技部科技创新2030-重大项目等项目的支持。(文/图 刘舒)

文章链接:https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2025/sc/d5sc03277f