近日,我所生物分子高效分离与表征研究组(1810组)张丽华研究员、赵群研究员与蛋白质折叠与聚集研究组(212组)刘宇研究员团队合作,开发了非极性环境敏感的光脱笼标记化学反应技术,应用于人类病理组织中脂滴互作蛋白质组的邻近标记与解析。

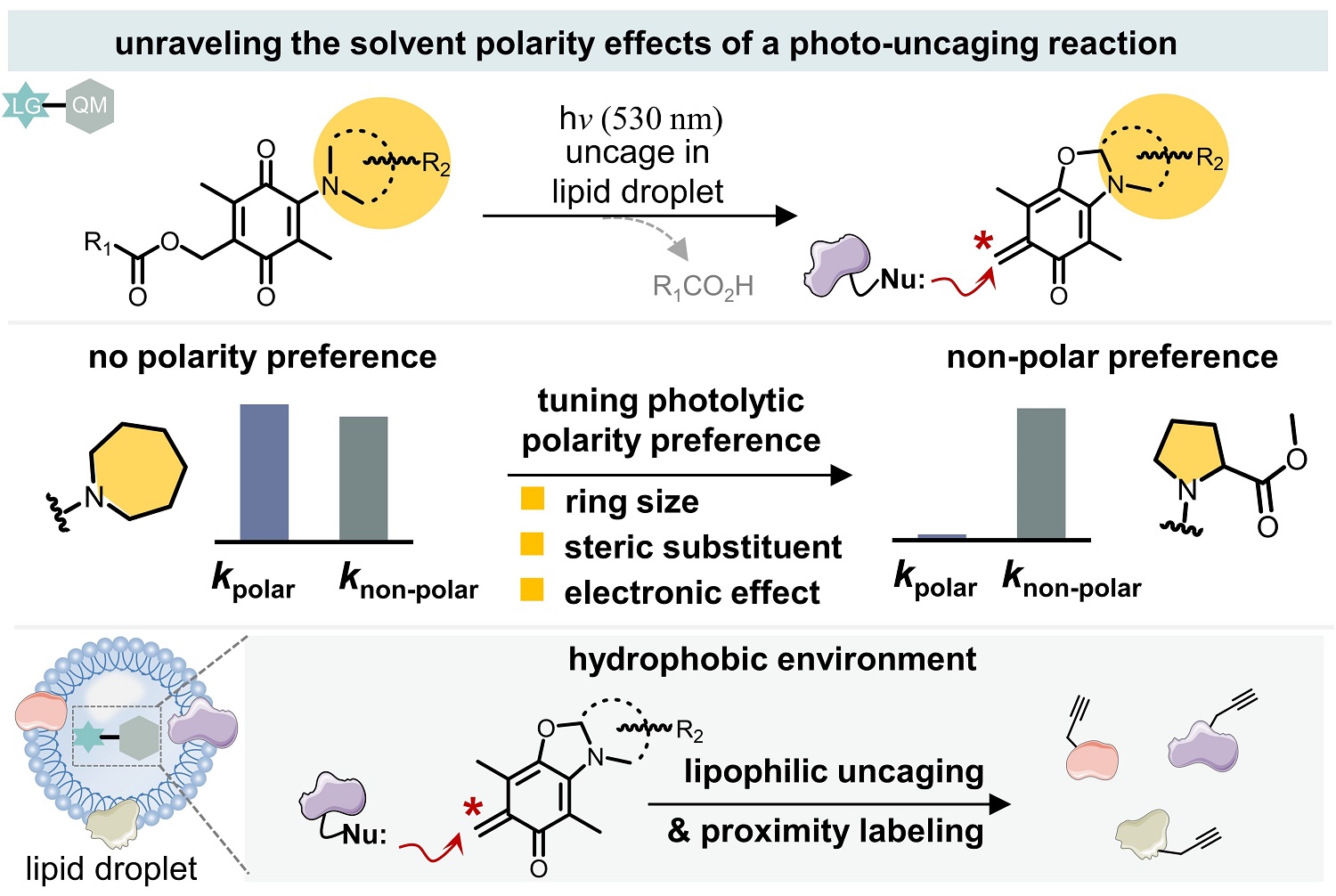

光脱笼化学反应因其时空可控性,可精准释放光笼分子中含有的光敏化学基团。因此,光笼分子在药物控释、靶标捕获、局部成像等多种生物医学场景中应用广泛。然而,现有光笼分子主要适用于高极性水环境,难以满足细胞内多元理化微环境的需求,例如脂滴这种脂类高度富集的低极性亚细胞器。因此,如何理性设计并调控光脱笼化学反应的极性敏感度,仍是一个有待深入研究的基础科学问题。

在本研究中,研究团队以氨基苯醌光笼分子骨架为基础,系统性研究了取代基环大小、位阻效应、电子效应对光解动力学的影响,重点考察了光脱笼反应的极性依赖性。团队通过上述结构调控,将光笼分子的脂/水环境反应动力学选择性提升20.2倍。进一步,团队通过光化学表征与理论计算证明,质子性溶剂通过激发态质子转移过程抑制其光解速率,揭示了脂/水环境选择性的分子机制。

基于新型光笼分子的反应特性,团队构建了具有低极性选择性的组学分析靶标探针,在脂滴微环境中选择性释放亲核捕获和富集基团,原位标记脂滴互作蛋白质组。通过蛋白质组学定量分析技术,团队证明新型光笼分子在捕获脂滴蛋白方面优于普通光笼分子。在人类病理组织切片应用中,研究团队利用该探针成功鉴定了脂滴生物标志物和互作蛋白质组,揭示了脂滴与多种亚细胞器之间具有高度互作。该工作系统阐释了如何化学调控光笼分子的激发态行为,实现了光脱笼化学反应动力学的极性依赖性,为理性设计环境敏感的光笼生物探针提供了新思路。

上述成果以“A Hydrophobic Photouncaging Reaction to Profile Lipid Droplet Interactome in Tissues”为题,于近日发表在《美国科学院院刊》(Proceedings of the National Academy of Sciences)上。该工作的共同第一作者是我所212组助理研究员申迪与1810组赵群研究员。该工作得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金、我所创新基金等项目的资助。(文/图 申迪、赵群)